【新卒/理工系採用】27年新卒早期選考と本ジョブ(本採用期)まとめ

27年新卒の就職活動/採用活動は昨年よりもさらに早期化の動きをみせており、11月時点で多くの学生にとって「早期選考」は珍しい話ではなくなっています。

この時期になると企業によって採用活動の動き方が大きく異なってきます。

- 夏のインターンシップ期に一定数の学生と接点を持てた企業

- 少数のエントリー学生をなんとか繋ぎとめたい企業

- これから新たに学生接点を作ってはじめる企業

今回は、3つのシチュエーションごとの打ち手について整理したいと思います。

この記事のポイント

- 早期選考では“動機形成”を最優先に

- 未アクション学生には「選考解説コンテンツ」が有効

- 本採用期は“細く長いイベント設計”で学生接点を継続

早期選考のポイント

各社で早期選考の動きが加速しています。

早期化の弊害として学生自身の自己分析の浅さ、企業理解の低さも指摘されるなか、この時期の選考で特に注力すべきは、学生の見極め以上に、学生への動機形成強化です。

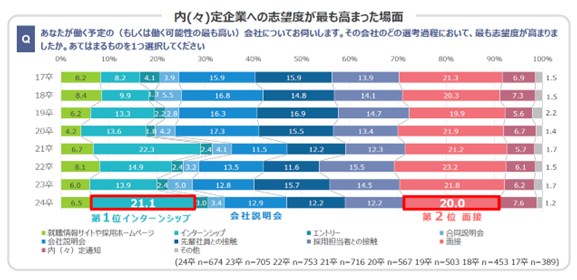

上記図が示す通り、内定企業への志望度が高まるのは、(直近でインターンシップが一位に!という見え方のデータですが)「面接」です。

インターンシップでの本質的な仕事体験ももちろん動機形成に大きく寄与しますが、なんといっても面接です。

つまり、面接を含めた「選考プロセス」での動機形成=志望度向上がそのさきの辞退防止に大きく影響をします。

企業と学生のパワーバランスを考えるとわかりやすいと思います。

パワーバランス、つまり学生・企業の双方の主導権をイメージしてみますと、現在の売り手市場における就職活動/採用活動において、基本的な主導権は学生にあります。

(大手・有名企業を除き)どのインターンシップに参加するのか、どの企業の説明会を聞きに行くのか…すべては、学生側の意思です。

これが、選考プロセスに入ると主導権が企業側に移ります。

期日までにエントリーシートを出し、決められた日程で面接に行く。

面接での会話も、真摯に、謙虚に聞いて、答えているでしょう。

選考プロセスの間、学生は企業に対して、自己開示をしながら、真剣にその企業のことを理解し、自分に照らし合わせます。

まさに、このタイミングこそが、自社への志望度をあげる最良のタイミングなのです。

そして、「内定付与」。ここは注意が必要で企業が内定を付与した途端、主導権はまた学生側に移ります。

最後に、どの企業に承諾するのか、すべて学生側の意思です。

「なるべく早く内定を出して、そこから全力でフォローを!」という企業は少なくありませんが、ここは注意が必要だと考えます。

内定を付与した途端、主導権は学生側に移っていますので、ここからどれだけ自社に引き込もうとしても「決めるのは自分自身」と学生の気持ちを動かすことは難しくなるわけです。

選考のスタート時期が早まったからと言って内定出しまで早くすることは、学生への動機形成の観点ではあまり得策ではないかもしれません。

まだ志望度が高まっていない学生には、あえて選考プロセス内で人事面談や社員交流をはさんだり、時にはこのタイミングで仕事体験をきちんとさせたりといったことが有効なケースもあります。

特に早期選考においては学生自身の軸がまだ定まっていないことも多いので、見極め以上に、動機形成にこそ力をいれていただければと思います。

未アクションのエントリー学生を動かす

決して十分とは言えないものの、一定数学生のエントリーはあった。

ただ、インターンシップやオープンカンパニーに予約をするわけでもなく、ただナビサイト内にいるだけの学生(既エントリー・未アクション学生)。彼ら彼女らをどう動かすか。

特に新規エントリーが停滞するこの時期だからこそ、すでにメッセージを送れる関係にある未アクション学生への打ち手が求められます。

効果のありそうなものとなさそうなものを見てみましょう。

決して十分とは言えないものの、一定数学生のエントリーはあった。ただ、インターンシップやオープンカンパニーに予約をするわけでもなく、ただナビサイト内にいるだけの学生(既エントリー・未アクション学生)。彼ら彼女らをどう動かすか。特に新規エントリーが停滞するこの時期だからこそ、すでにメッセージを送れる関係にある未アクション学生への打ち手が求められます。

効果のありそうなものとなさそうなものを見てみましょう。

【打ち手案①】早期選考の案内をする

今このタイミングにおいて学生の気になるキーワード「早期選考」。

アプローチとしてはありかもしれませんが、まだ貴社と1回も直接接触をしていない学生に対して、いきなり選考の案内をしたとしても、反応はどうでしょう?同じ選考案内でも、就活終盤の学生が焦っている時期ならありかもしれませんが、この時期の打ち手をしては、あまり効果的でないかも知れません。

学生自身が、まだ貴社の選考を受ける理由を見いだせていないからです。

【打ち手案②】人事面談/座談会を開催する

これもよく聞く打ち手ですが、ただ「一度会いませんか?」だけでは、学生を動かすだけの効力はないかも知れません。

例えば学部生であっても、この3年次の秋~冬は、専門課程もはじまり、レポートや実験も多くなります。

また、卒業単位をかなり意識し始める時期でもありますので、とれるだけ単位をとる!を授業を詰め込んでいる学生も少なくありません。

院生で言えば、もうこの時期は研究室での活動がかなり忙しい。

そう、この時期は、総じて学生が「学校周りが忙しい」のです。

そんななか、もちろん就活は気になるものの、そんなに興味を持っていない企業からの「会って話をしませんか?」「社員とざっくばらんに話しませんか?」に気軽に反応できる余裕がないと言えます。

【打ち手案③】自社の選考を解説する

いきなり選考の案内をするわけではないものの、学生の気になる「選考」に関するテーマ。

そして、「選考について聞けるなら!」と、忙しいなかでもなんとか時間を工面しようと思えるテーマ。

「選考解説セミナー」はこの時期の打ち手として有効に機能しています。

貴社の選考における考え方や選考プロセスの詳細、加えて、エントリーシートでの記載項目や、面接での質問事項についてもオープンにして説明をします。

最後に、各プロセスにおける評価ポイントも伝えられるなら、コンテンツとしては十分。

貴社の選考に対する考え方を聞くことで、「選考を受けたい」という気持ちになる学生も出てくるでしょう。

いくつか打ち手を提示しましたが、どれが正解でどれが不正解というわけではありません。

ただ、今の学生が置かれている状況を冷静に捉えて、学生自身が「その話だったら(時間を捻出してでも)聞きたい」と思えるコンテンツを提示することが求められています。

本ジョブ(本採用期)からの学生接点構築

年が明ければ、いよいよ本ジョブ(本採用期)シーズンの開幕です。

大手を中心に早期選考が早くなればなるほど「早くに不合格になる学生」も多くでてきます。

また、夏プログラムに参加した企業から早期選考の案内をもらったから受けに行ったものの、選考と通して自身の軸が定まっていないことに気づく学生も多くでてきます。

年々学生の動きの比重がインターンシップ期によっているので、多くの学生がまとまって動くということは減ってきています。

一方で、これだけ早期化が進むなかで、年明けから、新たに企業探しをはじめる(やり直す)学生も多くでてきます。

ポイントは、細く長く。

冬インターンシップ・オープンカンパニーや会社説明会など、あらゆる学生接点を年明けから細く長く続けていくなかで、学生接点をコツコツ積み上げることが重要です。

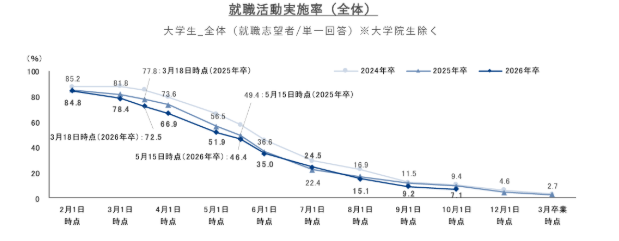

26年新卒学生の動きを振り返っても、5月までは半数以上の学生が就職活動を継続しています。

新卒採用の昔を知るベテラン採用担当者ほど、本ジョブ(本採用期)への期待は小さくなっていると思いますが、事実として、まだ学生は動き続けている。

諦めずに採用活動をコツコツ続けることが、何より重要だと考えます。

27年新卒採用は「スピード勝負」ではなく「設計勝負」。

状況に応じた打ち手で、着実に母集団と志望度を高めていきましょう。

R4は採用課題に対する支援をしています

母集団形成、採用コストの適正化、採用代行など、

採用活動の「困った」をご相談ください。