人材紹介手数料の相場や理論年収を解説

人材紹介手数料の相場は理論年収を基に計算され、さらに法律で規定があります。本記事では、人材紹介手数料の相場や、成功報酬型の仕組み・返金制度の詳細を解説します。

人材紹介とは?

人材紹介とは、人材紹介会社が人材を採用したい企業から依頼を受け、求人要件に適した人材を紹介する、有料の採用支援サービスのことです。正式には、厚生労働大臣から許可を受けた「有料職業紹介所」をいいます。

人材紹介サービスを利用することで企業は人材を探す手間を省けるため、多くの企業が活用しています。また、専門性の高い職種や即戦力を求める場合にも有効な手段です。

人材紹介のメリットのひとつは、企業が独自に採用活動を行う場合と比べて、求める人材に効率よくリーチできる点です。とくに、即戦力を求める中途採用では、従来の求人広告では届かないハイクラスな人材にアプローチできる可能性があります。

さらに、企業側の採用工数を削減できるのも大きなメリットです。求人広告の作成、応募者の管理、面接の調整といった手間が省けるため、採用活動全体の効率が向上します。

人材紹介手数料の相場は?

ここからは、人材紹介手数料の相場や人材紹介料は誰が払うかについて詳しく紹介します。

- 人材紹介手数料の基本!手数料は誰が払う?

- 人材紹介手数料の相場は?

- 理論年収とは

人材紹介手数料の基本!手数料は誰が払う?

人材紹介手数料は、企業が人材紹介会社に支払います。人材紹介手数料の料金体系は、一般的に成功報酬型の料金体系が主流で、採用が決定した場合にのみ発生する支払いです。

また、人材紹介手数料は契約内容によって異なります。成功報酬型のほかに、

- 採用の有無にかかわらず一定の料金を支払う「リテイナー型」

- 一部の手数料を着手金として前払いし、残りを採用決定後に支払う「分割型」

などがあります。それぞれの特徴を理解し、自社に合った契約形態を選ぶといいでしょう。

人材紹介手数料の相場は?

人材紹介手数料の相場は、一般的に理論年収の30~35%の範囲で設定されています。

ただし、近年の人手不足を背景に、人材紹介手数料率は上昇傾向にあります。人材によって40%以上の手数料を基本とする人材紹介会社も増えており、企業側が優秀な人材を確保するために高い手数料を支払うケースも珍しくありません。

また、人気のある職種や採用難易度の高い職種では、通常の手数料率よりも高く設定されることが一般的です。例えば、ITエンジニアや医療系専門職などは、需要が高いため手数料率が引き上げられる傾向にあります。

さらに、求職者の年齢や経験によって手数料率が異なる場合も多いです。若手人材よりも経験豊富なハイクラス層の採用では、手数料率が高くなるケースが多くみられます。

このような市場動向を踏まえ、企業は人材紹介手数料の適正な相場を理解し、採用コストの管理を行うことが求められます。契約時には、手数料率の交渉が可能かどうかや、職種や採用ターゲットに応じた手数料設定の詳細を確認することが重要です。

企業側にとって、人材紹介手数料は一見「高い」と思えることがありますが、採用活動にかかる時間や工数を考慮すると、十分な投資といえます。

理論年収とは

先述した『理論年収』とは、採用者の基本給、賞与、各種手当を含めた年間の想定給与額のことを指します。(交通費は含まない)この理論年収を基準にすることで、紹介会社と企業の双方が適切なコストバランスを取ることが可能です。

理論年収の計算方法

例えば、月給30万円で年間賞与が60万円の場合、理論年収は次のように計算されます。

30万円×12ヶ月+60万円=420万円

この理論年収に対して、手数料率が30%の場合、企業が支払う紹介手数料は次のとおりです。

420万円×30%=126万円

上記のように、紹介手数料は採用する人材の職種・スキル・理論年収に比例して増減します。

企業にとって、人材紹介手数料は採用コストの一部です。とくに高年収の人材を採用する場合、手数料も高額になる傾向があります。そのため、事前に契約条件を確認し、予算計画を立てることが大切です。また、手数料の交渉が可能な場合もあるため、紹介会社とよく相談しましょう。

人材紹介手数料の種類

ここからは、人材紹介手数料の種類について解説します。

- 上限制手数料

- 届出制手数料

上限制手数料

上限制手数料とは、人材紹介会社が適用できる手数料の上限を設定する制度のことです。一般的には、理論年収の30%を上限とするケースが多いですが、職種や業界によって異なる場合があります。

この制度の目的は、企業が過度に高い手数料を支払うことを防ぐことです。とくに、採用の難易度が高い専門職や管理職では、手数料も高額になりがちです。しかし、手数料に上限が定められていることで、企業はコストを適正に調整できます。

届出制手数料

届出制手数料とは、人材紹介会社が厚生労働大臣へ届け出た手数料体系に基づき、自由に設定できる手数料のことです。この手数料は企業と人材紹介会社が協議の上で決定します。

届出制手数料のメリットは、企業が自社の予算に応じた手数料設定を交渉できる点です。一方で、業界や職種によっては手数料が高額になることもあるため、事前に複数の紹介会社を比較検討することが重要です。また、手数料の透明性が確保されているかどうかも、紹介会社を選ぶ際のポイントとなります。

着手金

着手金とは、企業が求人を依頼した際に紹介手数料の一部を支払い、残りを採用が決定した際に支払う制度です。この手数料は、採用の成否にかかわらず発生し、一度支払った後は返還されません。

とくに、ヘッドハンティング型の人材紹介(サーチ型・リテーナー型)では、着手金が必要となるケースが多いです。

この方式は、経営層や上級管理職の人材を探すため、従来の登録型の人材紹介とは異なる方法です。具体的には、求職者データベースに登録されていない人材を対象にスカウト活動を行います。

また、サーチ型の採用プロセスは、時間と手間がかかる方法だといえます。企業が求める人材像に合致する候補者を見つけ出し、アプローチを行う必要があるためです。そのため、紹介手数料の一部を事前に着手金として支払い、紹介会社が確実にリサーチを行うことを保証する仕組みとなっています。

着手金の額は業界や採用職種によって異なる場合が多く、とくに高度なスキルを持つ専門職の採用では高額になることもあります。また、着手金は採用に至らない場合でも返金されないため、企業は契約内容を十分に確認した上で導入を検討することが重要です。

紹介した人材が早期退職した場合の返還金について

ここからは、紹介した人材が早期退職した場合の返還金について解説します。

保証期間と返金手数料の相場

多くの人材紹介サービスでは、採用した人材が早期に退職してしまった場合に備えて、返金制度を設けています。

通常、保証期間は3~6ヶ月と設定されており、この期間内に退職が発生した場合、人材紹介会社が手数料の一部または全額を返金する仕組みになっています。

また、返金手数料の相場は手数料全額の50~100%が一般的ですが、分割返金制度を採用している紹介会社もあります。

例えば、次の表のように採用後1ヶ月以内なら100%、2ヶ月以内なら50%、3ヶ月以降は返金なしというような段階的な返金制度が設定されることもあります。

| 採用後1ヶ月以内 | 100% |

| 採用後2ヶ月以内 | 50% |

| 採用後3ヶ月以内 | 返金なし |

企業が人材紹介サービスを利用するときは、この保証制度の有無や返金条件を事前に把握し、万が一に備えてリスクを管理しておきましょう。また、返金ではなく「代替紹介」として、新たな候補者を無償で紹介する仕組みを提供する紹介会社もあります。企業に合った契約形態を選択し、安心して採用活動を進められるようにしましょう。

返金トラブルを避けるために

人材紹介の返金トラブルを防ぐためには、トラブルを避けるための対策をあらかじめ立てておくことが大切です。

具体的には、次のような対策をしておきましょう。

返金トラブルを防ぐためにできること

1.返金規定の更新を怠らない

2.労働条件の変更を速やかに更新3.スキルのすり合わせを十分に行う

3.スキルのすり合わせを十分に行う

4.厚生労働省の「トラブル事例・解決策パンフレット」を活用

まず、返金規定の更新を怠らないようにしましょう。返金規定が変更された場合には、可能な限り早く掲示内容を更新し、関係者に周知する必要があります。古い規定が残ったままでは、企業側と紹介会社の間で認識のズレが生じ、トラブルにつながる可能性があります。

次に、労働条件の変更があれば速やかに更新することも大切です。募集時の労働条件と、実際に契約を締結した際の条件が異なると、求職者との間でトラブルになるケースが多くあります。とくに給与や勤務時間などの重要な条件については、明確に記載し、企業と求職者の間で齟齬がないようにすることが必要です。

また、利用事業者と求職者のスキルのすり合わせを十分に行いましょう。企業が求めるスキルと、求職者が実際に持っているスキルに大きな差がある場合、早期退職のリスクが高まります。

さらに、厚生労働省が提供する「トラブル事例・解決策パンフレット」を活用することも有効です。このパンフレットには、人材紹介の現場で起こり得るトラブル事例とその解決策がまとめられており、事前に確認しておくことでトラブルの予防につながります。

費用を抑えながら採用につなげる手法

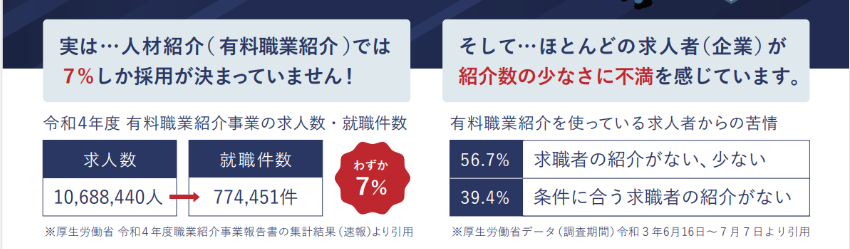

人材紹介を利用する大きなメリットとして、成果報酬型で専門性の高い即戦力とマッチングがしやすいことがあげられます。しかし、人材紹介は採用決定率が低い事実もあります。厚生労働省のデータとみると、有料職業紹介の求人に対する就職件数から採用決定を算出すると、わずか7%の決定率となります。

採用市場の競争が激化しているため、とくに専門性の高い職種や即戦力を求めるポジションでは、理想となる候補者と出会うまでに時間がかかり、採用コストがかさむ傾向があります。

採用を急ぎたい場合は『こちらからアプローチできる』手法

条件に合う求職者から紹介されない場合は『豊富なデータベースで探す』手法に切り替えるのがおすすめです。

Airワーク 採用管理(バージョン2.0)やビズリーチなどは斡旋よりも豊富なデータベースの中から、手動やAIによるアプローチ機能を活用しこれまでアプローチできなかった潜在的な求職者層にもリーチできる点が大きな強みです。

「人材紹介を利用しているが推薦が出てこない」、「候補者はいるが内定に繋げることができない」などのお悩みはありませんか?

弊社R4では、まずは求めている人材がどのくらい登録されているのか、採用に向けて見立てをシミュレーションできますので、お気軽にご相談ください。

エアワーク ログイン完全ガイド!ログイン方法とよくある注意点New!!

お気軽にお問い合わせください。052-212-2007受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

メールでのお問い合わせはこちらR4は採用課題に対する支援をしています

母集団形成、採用コストの適正化、採用代行など、

採用活動の「困った」をご相談ください。